2025年9月29日

ストレスシリーズ第8回:世代別ストレス対処法の実践ガイド:各世代特有の課題と効果的な解決策を精神科医が解説

人生のステージごとに直面する課題は異なり、それに伴うストレスの質も変化します。発達段階特有の課題、社会的役割、身体的変化-これらすべてが各世代のストレス反応に影響を与えます。

精神科医として多世代の患者さんと向き合う中で、世代特有のストレスパターンと、それぞれに効果的な対処法があることを実感してきました。今回は、各世代が直面する具体的な課題と、エビデンスに基づく解決策を詳しく解説します。

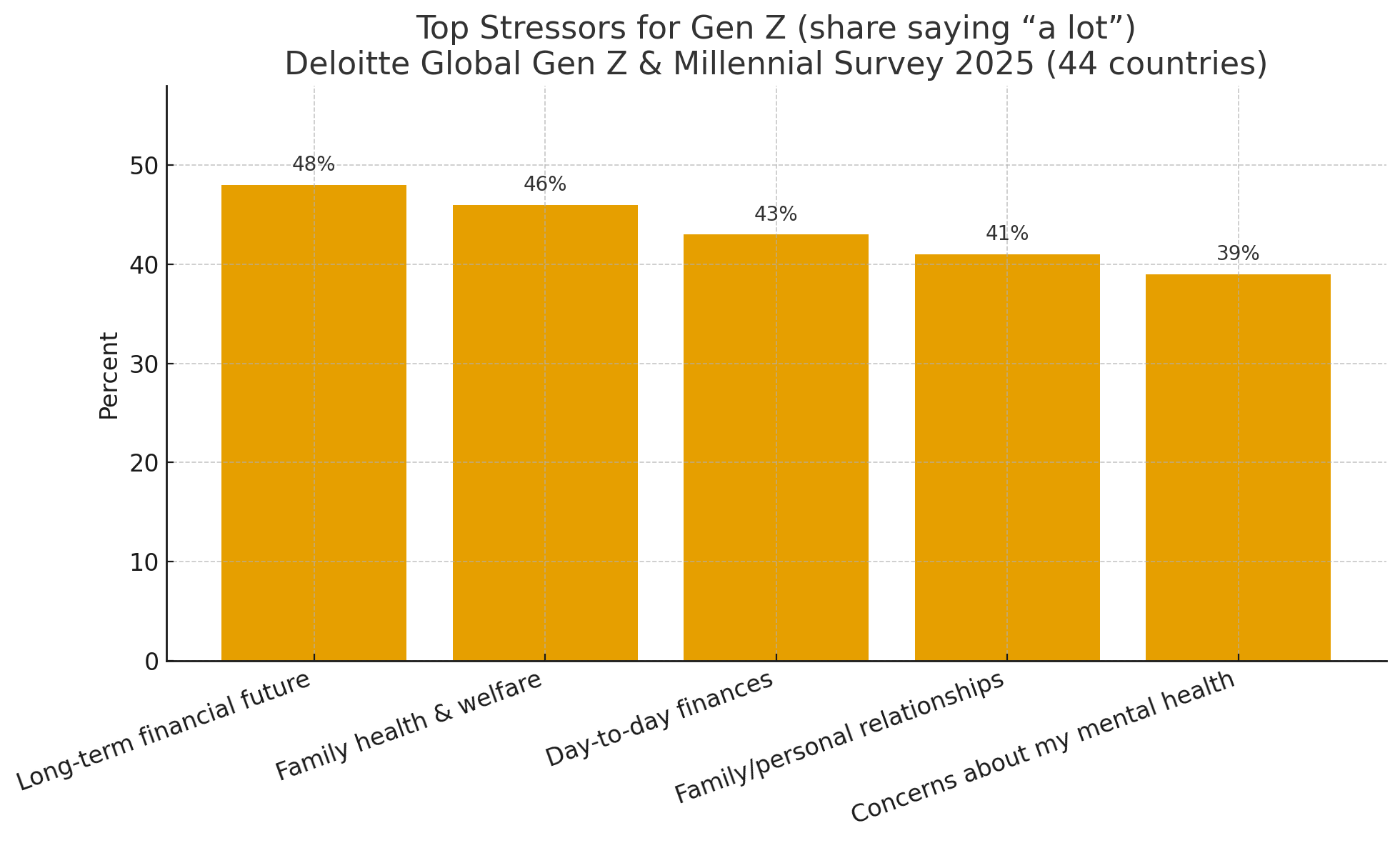

デジタルネイティブと呼ばれるZ世代は、史上最もストレスフルな若者世代と言われています。その背景には、SNS、学業競争、将来不安など、複雑な要因が絡み合っています。

1. 学業・就活プレッシャー

長期的な金銭面 48%/家族の健康・福祉 46%/日々の家計 43%/家族・人間関係 41%/自分のメンタルヘルス 39%。

出典:Deloitte Global, 2025 Gen Z and Millennial Survey(pp.39–40)。当院にて再作図。

学業ストレスの特徴

- 過度な競争:偏差値至上主義、相対評価の圧力

- 将来への不安:AI時代の職業不安、経済的不透明感

- 完璧主義:失敗を許さない風潮、やり直しの困難さ

- 時間圧迫:塾、部活、アルバイトの両立

2024年の調査では、大学生の73%が「将来への不安」を最大のストレス要因として挙げ、高校生の68%が「成績・受験」にストレスを感じています。特に、コロナ禍でオンライン授業を経験した世代は、対人スキルへの不安も抱えています。

効果的な対処法

- スモールステップ法

- 大きな目標を細分化

- 達成可能な日々のタスク設定

- 進捗の可視化(手帳、アプリ)

- マインドセット転換

- 成長マインドセットの育成

- 失敗を学習機会と捉える

- 比較から協力への視点変更

2. SNSとアイデンティティ形成

Z世代にとってSNSは、アイデンティティ形成の主要な場となっていますが、同時に大きなストレス源でもあります。

SNS特有のストレス

- 承認欲求の肥大化:いいね数への執着

- キャンセルカルチャー:失言への過度な恐怖

- FOMO(見逃し恐怖):常時接続の圧力

- 容姿プレッシャー:フィルター文化の弊害

Z世代向けSNSとの健康的な付き合い方:

「リアルファースト原則」

1. リアルな体験を優先し、SNSは記録として

2. フォロー基準を「憧れ」から「共感」へ

3. 「映え」より「意味」を重視

4. デジタルデトックスを習慣化(週1回)

5. 複数アカウントで自己表現を分散

3. 推奨される対処法

エビデンスベースの介入法

- ピアサポートグループ:同世代との悩み共有

- 身体活動:チームスポーツ、ダンス(週3回以上)

- 創造的活動:音楽、アート、動画制作

- マインドフルネスアプリ:世代に合わせたUI/UX

ミレニアル世代は、「サンドイッチ世代」の中核として、仕事、子育て、親の介護など、多重責任に直面しています。

1. キャリアと子育ての両立

両立ストレスの実態

- 時間的制約:保育園送迎と会議の両立

- キャリア停滞不安:育休によるブランク

- 罪悪感:仕事も育児も中途半端という感覚

- パートナーとの分担:家事育児の不均衡

30代女性の78%が「仕事と育児の両立」を最大のストレス要因と回答。男性でも62%が同様の悩みを抱えており、性別を問わない課題となっています。特に、第一子出産後の女性の46%がキャリアダウンを経験しています。

実践的な対処戦略

- タスクの最適化

- 家事の自動化・外注化

- バッチ処理(まとめて行う)

- 優先順位の明確化(緊急度×重要度)

- サポートネットワーク構築

- ファミリーサポート活用

- ママ友・パパ友との協力体制

- 職場の理解者を増やす

2. 経済的プレッシャー

ミレニアル世代は、「失われた世代」とも呼ばれ、経済的に最も厳しい状況に置かれています。

経済ストレスの要因

- 住宅ローン:年収の7-8倍の借入

- 教育費:子ども1人2000万円の試算

- 老後資金:年金不安、2000万円問題

- 親の介護費用:予期せぬ出費

経済ストレスへの対処法

ファイナンシャル・ウェルビーイング戦略:

1. 見える化:家計簿アプリで収支を把握

2. 優先順位:価値観に基づく支出の見直し

3. バッファ確保:月収3-6ヶ月分の緊急資金

4. 副収入:スキルを活かした副業

5. 投資:つみたてNISA等の活用

3. ワークライフバランスの実現

ミレニアル世代は、「働き方改革」の中心世代でありながら、実際には長時間労働に悩んでいます。

ミレニアル世代向けストレス管理法

- マイクロブレイク:1時間ごとの5分休憩

- ランチタイム・エクササイズ:15分の散歩や軽い運動

- デジタル境界線:仕事メールの時間制限

- 家族時間の聖域化:夕食時のスマホ禁止

中高年世代は、「人生の正午」と呼ばれる転換期にあり、複雑な課題に直面しています。

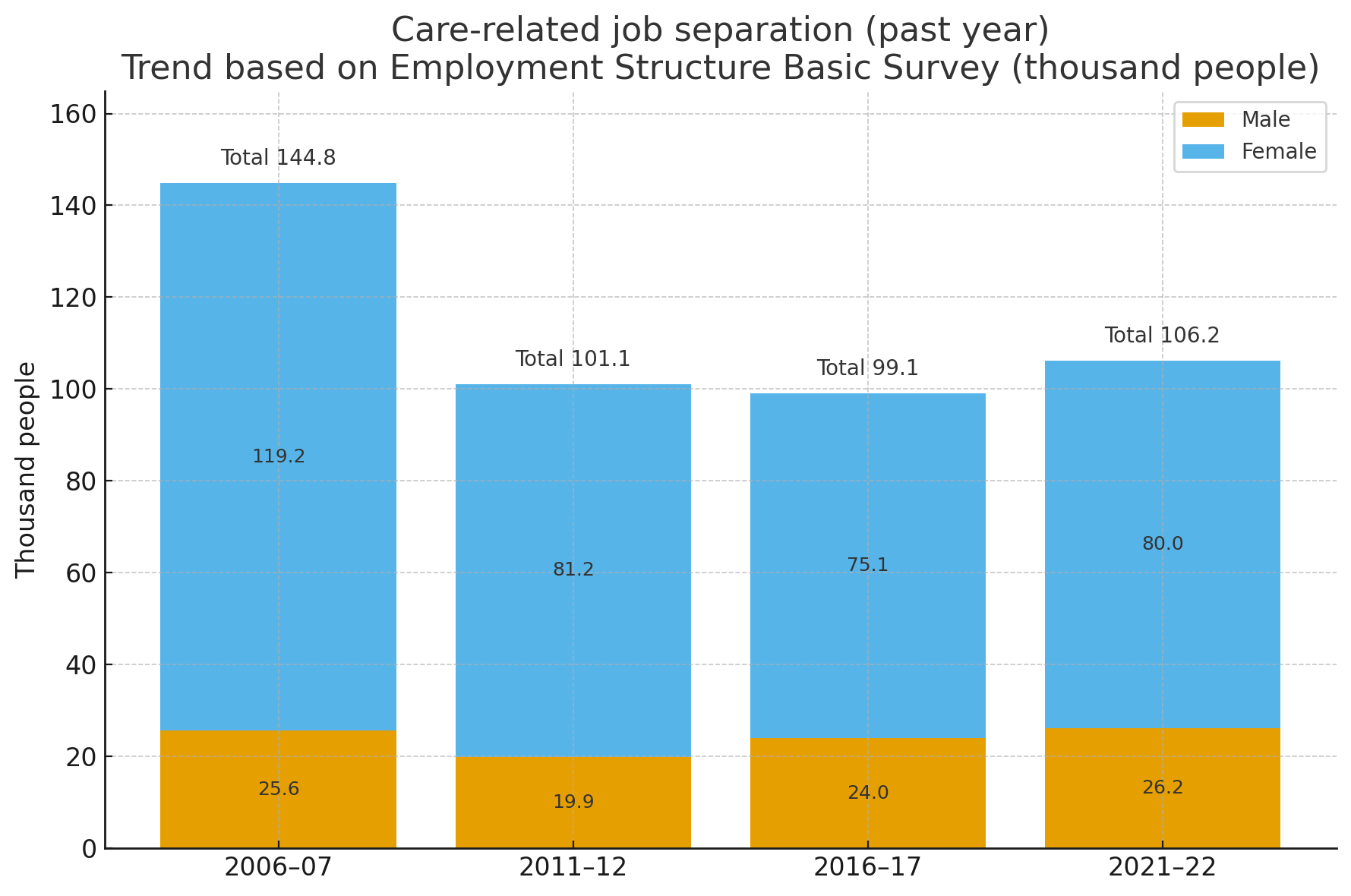

1. 介護と仕事の両立

介護ストレスの特徴

- 終わりの見えない負担:平均介護期間5年

- 感情的葛藤:親子関係の複雑さ

- 身体的疲労:腰痛、睡眠不足

- 社会的孤立:友人関係の希薄化

介護者の70%がうつ症状を経験し、HPA系の慢性的活性化が確認されています。介護者自身のケアが、良質な介護の前提条件です。

介護ストレスへの対処

- レスパイトケア活用:ショートステイ、デイサービス

- 介護者の会参加:体験共有とピアサポート

- 専門職との連携:ケアマネジャーとの密な相談

- セルフケア時間確保:最低週3時間の自分時間

2. 健康不安

50代から顕在化する健康問題は、大きなストレス源となります。

中高年の健康課題

- 生活習慣病:高血圧、糖尿病、脂質異常症

- 更年期症状:ホルモンバランスの変化

- がん不安:検診結果への過度な心配

- 認知機能低下:物忘れへの不安

健康不安への対処法:

「アクティブ・エイジング」の実践:

・定期健診の習慣化(年1-2回)

・運動習慣(週150分の中強度運動)

・地中海食の導入

・睡眠の質向上(7-8時間確保)

・社会参加の継続

3. セカンドキャリアの模索

定年延長、再雇用など、キャリアの再構築が必要な時代になりました。

キャリア転換のストレス

- 役職定年:アイデンティティの喪失

- 年下上司:プライドとの葛藤

- 新技術への適応:デジタル化への不安

- 収入減少:生活水準の見直し

前向きな転換のために

- 経験の価値化:メンター、コンサルタント

- 学び直し:リカレント教育、資格取得

- 副業・起業:スモールビジネスの立ち上げ

- 社会貢献:NPO、ボランティア活動

超高齢社会の日本では、「人生100年時代」の高齢期をいかに健康的に過ごすかが重要な課題です。

1. 社会的孤立

孤立のリスク要因

- 配偶者との死別:最大のストレスイベント

- 友人の減少:同世代の死去

- 移動困難:免許返納、身体機能低下

- デジタルデバイド:情報から取り残される

65歳以上の27.8%が社会的孤立状態。孤立高齢者は、認知症リスクが1.5倍、うつ病リスクが2.3倍、死亡リスクが1.3倍上昇します。

社会的つながりの再構築

- 地域活動参加

- 趣味サークル(囲碁、俳句、園芸)

- 体操教室、ウォーキング会

- ボランティア活動

- 多世代交流

- 子ども食堂の手伝い

- 昔遊びの伝承

- 学童保育のサポート

2. 認知機能の変化への不安

「認知症になるのでは」という不安自体がストレスとなり、QOLを低下させます。

認知機能維持のアプローチ

「脳活」プログラム:

毎日の5つの習慣:

1. 朝の新聞音読(10分)

2. 簡単な計算問題(5分)

3. 日記を書く(感情を含めて)

4. 新しいことに挑戦(週1回)

5. 人と会話する(30分以上)

3. 生きがいづくり

退職後の役割喪失から、新たな生きがいを見つけることが重要です。

生きがいの源泉

- 貢献感:誰かの役に立つ実感

- 成長感:新しい学びや挑戦

- つながり感:仲間との交流

- 継続感:日々の小さな積み重ね

高齢者向けストレス管理法

- 回想法:人生の振り返りと意味づけ

- 園芸療法:植物の世話を通じた癒し

- 音楽療法:懐かしい歌での感情表現

- ペット療法:動物との触れ合い

まとめ:世代を超えた共通点と相違点

各世代のストレスには特徴がありますが、「つながり」「成長」「貢献」という基本的なニーズは共通しています。重要なポイントは:

- 各世代特有の発達課題とストレスがある

- 世代に応じた対処法の選択が効果的

- 多世代交流がお互いのストレス軽減に有効

- 予防的アプローチが将来のストレスを軽減

- 専門的支援の活用も重要な選択肢

監修・執筆者

片山 渚 医師

五反田ストレスケアクリニック院長

- ✓ 精神保健指定医

- ✓ 日本医師会認定産業医

- ✓ 産業保健法務主任者(メンタルヘルス法務主任者)

- ✓ 健康経営アドバイザー

大学病院から民間病院まで幅広い臨床経験を活かし、患者さんが安心して治療を継続できるよう、わかりやすい情報提供を心がけています。

参考文献

- Hirano YO, et al. Factors Predicting the Quality of Life of University Students in Japan Amidst COVID-19. Front Psychol. 2022;13:931381.

- Zisopoulou T, Varvogli L. Stress Management Methods in Children and Adolescents. Horm Res Paediatr. 2023;96(1):97-107.

- Sakurai R, et al. Who Is Mentally Healthy? Mental Health Profiles of Japanese SNS Users. PLoS One. 2021;16(3):e0246090.

- Suzuki J, et al. The Relationship Between Stressors and Mental Health Among Japanese Middle-Aged Women. Women Health. 2018;58(5):534-547.

- Wada K, et al. Psychological Distress and Personal Problems Among Working-Age Men in Japan. BMC Public Health. 2015;15:305.

- Abe M, et al. Employment Status and Psychological Stress Across COVID-19: NIPPON DATA2010. J Occup Health. 2025;:uiaf045.

- Suzuki M, et al. Stressful Events and Coping Strategies in Japanese Population. J Affect Disord. 2018;238:482-488.

- Brown RL, et al. Economic Stressors and Psychological Distress: Age Cohort Variation. Stress Health. 2017;33(3):267-277.

- Tohmiya N, et al. Cognitive Stress Appraisal Among Workers in Metropolitan Japan. BMJ Open. 2018;8(6):e019404.

- Lucini D, et al. Age Influences on Lifestyle and Stress Perception. Nutrients. 2023;15(2):399.

- Oshio T. Family Caregiving and Mental Health Among Middle-Aged Adults in Japan. Soc Sci Med. 2014;115:121-129.

- Yamada M, et al. Coping Strategies and Care Manager Support Among Japanese Family Caregivers. Health Soc Care Community. 2008;16(4):400-409.

- Oshio T. Evolution of Psychological Distress With Age: 17-Wave Social Survey Data in Japan. BMC Public Health. 2024;24(1):2377.

- Fukita S, et al. Depression-Related Factors Among Middle-Aged Residents in Japan. Medicine. 2021;100(19):e25735.

免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の症状や状況に対する医学的アドバイスではありません。医療に関する決定は、必ず医師と相談の上で行ってください。本記事の情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当院は責任を負いかねます。